「徒弟制度」から、「教育機関」へ

秋元:研修所の設立趣旨を教えていただけますか。研修所が設立した昭和59年頃は、九谷焼の業界が相当元気だった頃ですよね。

藤原:研修所ができる前は、九谷の組合が学校のようなものを開いて、定期的な講習を行っていたと聞いています。その後、産地の要望を受け、石川県が九谷焼の振興と後継者育成のために開設したのがこの研修所です。

昔は徒弟制度が残っていて「九谷焼を学ぶなら、まず偉い先生に入門する」という職人気質の世界だったんですよね。それから次第に研修所の評判が広まり、今では九谷焼を志す人たちが初めに門を叩く場所となったわけです。

九谷焼業界に、絶えず若い人材を送り込む

秋元:卒業後は就職される方がほとんどですか?

藤原:はい。これまで1300人以上の卒業生を送り出し、そのうち約7割が県内外で焼物業に従事してます。なかには卒業後すぐに自宅の一角に工房を構え作家活動をスタートする人もいます。作家志望の卒業生への支援も行っており、隣接する場所には、独立をサポートする2つのレンタル工房、「県立九谷焼技術者自立支援工房」と「能美市九谷焼美術館・職人工房」もあります。

研修所としては“九谷焼の業界に若い人材を送り込む”というのが趣旨です。

藤原:本日は今年入学した一年生たちが学ぶ本科の「古九谷写し」と、研究科の「型打ち成形技法」をご覧いただきます。「古九谷写し」の実習は山中國盛先生、「型打ち成形技法」は妙泉陶房の山本篤先生にお願いしています。実際に九谷焼の業界で長く仕事をされている先生方を講師に招いています。

秋元:なるほど。第一線で活躍する作家や職人たちを講師として招いた、生きた学びの場なんですね。

ちなみに研修生の中には一度就職してから改めて勉強する人はいるんでしょうか?「さらに技術力を向上したい」ですとか。

藤原:そうですね。特に「実習科」は石川県内において陶磁器生産に就業している方が対象となっており、加飾専攻と造形専攻からなる2つのコースで、より専門性の高い技術を習得するカリキュラムとなっています。

九谷焼の大本、古九谷の「写し」に基礎を学ぶ

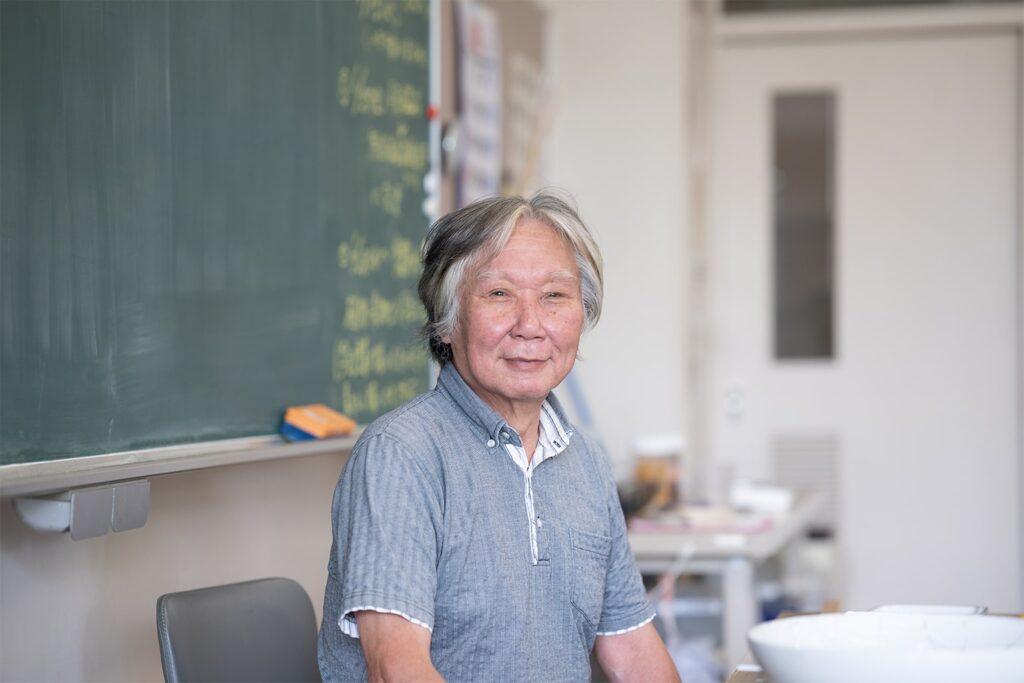

藤原:ここでは山中國盛先生の指導のもと、今年入学した学生たちが「古九谷写し」を学んでいます。この授業は今回で最終回です。

秋元:古九谷写しの授業は、全部で何回あるのでしょうか?

山中:毎週月曜から金曜の午前中に授業があって、計20回くらいですね。生徒の中には、2枚目の器に取り掛かっている人もいます。人によって手の速い遅いもありますし、美術経験者もいれば、そうでない人もいるので、それぞれの生徒にあった進め方をしています。

秋元:相当な回数を重ねて、ここまで辿り着いているんですね。流れとしては図柄を写すところからはじまり、器の中に転写して色を載せていく手順で、まずはダイジェストで経験してみる、ということでしょうか。

山中:そうですね。生徒たちにとっても、4月に入所してからこれだけ長い時間をかけて行う授業は初めてです。それ以前に基本的な筆の扱い方などを勉強しますが、学生たちは古九谷写しの授業で「豪快な構成」や「重厚な彩色」といった九谷の特徴を、一連の技術習得を通して学びます。

秋元:まずは“九谷焼のおおもと”である古九谷から学ぶということですね。

簡略化せず「本物の技術」を伝える

秋元:いま授業で教えている技法と当時の古九谷の技法との違いはあるんですか?

山中:絵付けの技法は基本的には同じだと思いますが、工程の流れや完成度は異なっています。当時の作品を見ると、試行錯誤の跡が見てとれまして、例えば発掘された古九谷を見たときに「技法の完成度」という観点だけで比べれば、なかなかまともだといえるものが少ないんですよね(笑)。

まず粘土の作り方が荒く、しかも生掛け(※)のため、上絵付けが剥離していたりします。素焼きをしてから本焼き、そして上絵付けと工程を踏んでいき、技術的な精度が上がっている現代とは随分状況も違いますよね。

(※)生掛け…成形したまま、素焼しない素地に釉薬を掛けること。

秋元:ここで教えている古九谷写しの制作方法について、研修所で皆さんに教えられるような安定した技法として体系立ったのは、いつ頃だったのでしょうか。

山中:昭和59年の開設当初から、現在のカリキュラムと同様の「古九谷写し」の授業を行っています。この礎となっているのは、私が昭和52年頃から弟子入りしていた二代 浅蔵五十吉に教わった内容です。先生は、青手古九谷や吉田屋風の緑・黄・紫を基調とした作品をつくっていました。なお、二代 浅蔵五十吉の師匠であった初代 徳田八十吉は、古九谷〜吉田屋へと続く古九谷様式の再生に生涯をかけて研究し再現した人物です。

秋元:すると「再興九谷」と呼ばれた時代に再現された「古九谷の青手」と、山中先生が学生さんたちに教えているものは、そんなに変わらないということでしょうか。

山中:基本的には同じものだと思います。

秋元:つまり学校教育用に合理化したり簡略化したりせず、初代 徳田八十吉らが「ああでもないこうでもない」と体系立ててきたものを、そのまま取り入れているということですね。

先人の試行錯誤の“恩恵”を、次代の“表現”に

山中:二代 浅蔵五十吉は子どもの頃に父から素地を教わり、その後、初代 徳田八十吉に師事して九谷を学びました。その技術を基に、さらに近代的な色絵の名工である北出塔次郎(きたでとうじろう)に就いている。ですので徳田と北出、両方のエッセンスというのを持っているんです。そこに今度は、自分自身の新たな解釈や表現方法を加えて独特の世界をつくられた。

それが認められて文化勲章を取られ、九谷焼業界の重鎮として後進の指導にも力を注ぎました。その後を私が引き継ぎました。

秋元:初代 徳田八十吉から二代 浅蔵五十吉へと続く中で、技法としての古九谷様式のさらなる発見や完成があった。作家個人がまずその価値を見出し、直に学んで、技を引き継いできたということ。そして、それらの発見の恩恵を今では多くの職人や作家が受けているということですね。

自分で価値を問うための「礎」として

秋元:古九谷写しの制作のプロセスで最も“掴むべきポイント”って何でしょうか。

山中:色々ありますね。技術面では、まず「運筆」や「構図」などを学び、それから実際に器の曲面に合わせて墨書きをして、濃淡を付けながら上絵付けをしていきます。

それから「古九谷というものの価値の捉え方」ですね。現代の造形や絵画などと照らし合わせて、当時の古九谷は本当に美術といえるのかとか、この時代にこんな技法ができるんだとか、どんなことを考えてこの図案にしたのかとか、そういったことを一緒に考えていくなかで、生徒それぞれの発見ができるようにしています。

私たちは、ただここで一連の技術を経験するだけでなく、いずれは一人一人が自信を持って「九谷焼」というものをこの地でやっていけるようにと、日々指導に当たっています。

九谷産地に残る「型打ち成形技法」

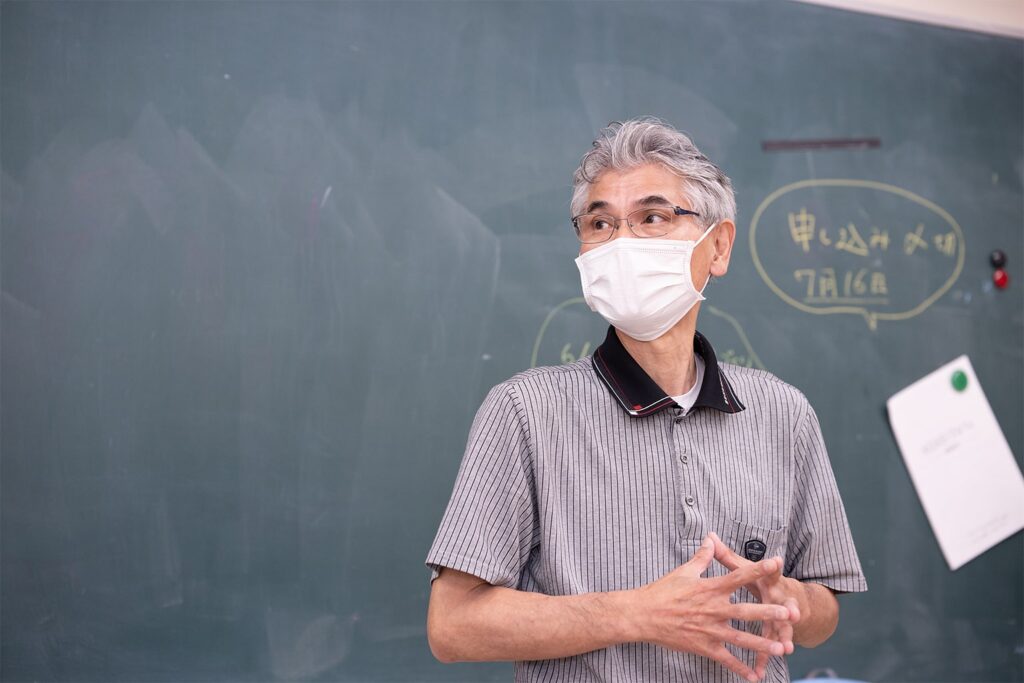

秋元:次は成形の山本先生に話を伺います。まずは「型打ち成形技法」について教えていただけますでしょうか。

山本:「型打ち成形技法」は江戸時代に生まれた技法で「輪花皿」(花の形ような皿)や「八角鉢」など非円形の器を作ったり、さらにその上に凹凸で模様を施すことができる手の込んだ技法です。

ひと手間もふた手間もかかっており富裕層からの需要がある高級なものだったんですね。昔は殿様などに献上する磁器として重宝されました。

技法的には有田から来たという説や、その他にも諸説あるのですが、今となっては日本全国でみてもここ石川県の九谷焼に一番型打ち成形技法が残っています。

山本:制作方法ですが、まずつくりたい形の雌型となる素焼きの型を作ります。そこにろくろで薄く挽いた素地をのせて、上から押し当てて形を成形していく。ろくろ挽きだけではできない成形方法で、より高い技術も必要になります。

様々な粒子が混在するから「粘り強い」、九谷の磁土

秋元:なぜ他の産地では無くなりつつあるのでしょうか?

山本:理由の一つは、低コストの量産品が求められる時代には非効率ということで淘汰されてしまったことです。それでも九谷焼において生産が続いているのは「九谷焼の磁土が型打ち成形技法に適している」ということも大きな要因ですね。

九谷の磁土は、スタンパーという機械で砕くため、丸や三角、四角など色々な形の粒子が混ざって、粘り気や強度があるのです。この磁土がないと型打ち成形はできません。

中量生産ならではの「手の感覚」

秋元:業界としては生産量が少ないし手間がかかるから、全国的に型打ち成形技法を用いるところが減っていったということですね。それでも型打ち成形を続けるのはなぜですか?

山本:型打ち成形の良いところは、小ロットでもオリジナルの形ができることです。お客様の満足度が高いので、近年はこの技法が見直されてきているんですよ。

手に取って見てもらえれば分かりますが、機械でギュッと圧をかけて作ったものと違い、型打ち成形で作ったものは、中に空気の層があるのでずいぶん軽く感じるんです。やっぱり人間っていうのは感覚が大事ですよね。

秋元:本当だ、軽い!触れてみて良さが分かるのも、工芸の特徴ですよね。素焼きの型は毎回新しいものを作っているんですか?素材も石膏ではないんですね。

山本:うちで一番古い型は200年程前に作ったものです。素焼きの型っていうのは、ゆっくり中まで焼き込んであるので、割れない限りは200年くらい持つんですよ。石膏型は使っているうちに欠けてくるんですが。

山本:では、今から手本にろくろを挽いていきますね。

皆さんはろくろを挽くときは、あまり「硬さ」って意識してないだろうけども、硬さによって同じ粘土の量でも作れる大きさが変わってくるんです。だから「いかに自分の手にあった粘土の硬さにするか」、それから「常に一定の硬さにできるか」が大切です。

「この技法を使ったらどんなデザインができるんだろう」というのを、想像できるようになるために技術を学びます。何回かやるだけでは習得できませんが、技法としてまずはしっかり学ぶことが大事やね。

裾野の広い「九谷」という業界に羽ばたいて

秋元:みなさんは、ろくろの経験はあるんですか?

山本:ここにいる生徒達は3年目なので、ある程度はできます。ただ研修所ではろくろだけじゃなくて色々なことを勉強しているので、広く浅くという感じです。

これからの時代は、様々な技法を覚えながらオリジナルのデザインを生むということも大切ですからね。作家を目指すのなら、ろくろの世界でも絵付けの世界でも、飛び抜けていないと生き残れない。その辺をどう考えるのかを学んでもらうのも、研修所の役割だと思います。

秋元:これまで受け継がれてきた技術を守ること、そして自らの表現を生み出すことー‥。一見矛盾しそうな取り組みが併存しているところが、研修所の最大の特徴ともいえるのかもしれませんね。

秋元:ちなみに個人の能力はどのように評価されますか?「向き/不向き」というのはあるんでしょうか。

山本:各々の「適性」というのはやはりあると思います。ただ、九谷焼産地では成形や絵付けなど制作面もあれば、問屋など販売業もあるので、一人ひとりと話し合いながら「手先が器用な人はこっち」とか「造形が得意な人はあっち」とか、そういうことも可能ですよね。

秋元:なるほど、何らかの形で自分の適性が見つけられるってことですね。働きやすい環境だなぁ。その辺りには、やはり「産業」としての九谷の裾野の広さを感じます。

あとは、みんなが九谷焼をどう仕事として、いかに食べていける環境を作っていけるかかが重要になってくるところですね。

(取材:2021年6月)

___________

【PROFILE】秋元雄史/東京藝術大学名誉教授、金沢21世紀美術館特任館長、国立台南芸術大学栄誉教授、美術評論家。「KUTANism」総合監修。「GO FOR KOGEI」総合監修。

取材:秋元雄史

執筆:井上奈那、柳田和佳奈

撮影:広村浩一

企画・編集:ノエチカ